명문감상 #004 "진리에는 권위가 없다"

무학/나옹/보우/신돈

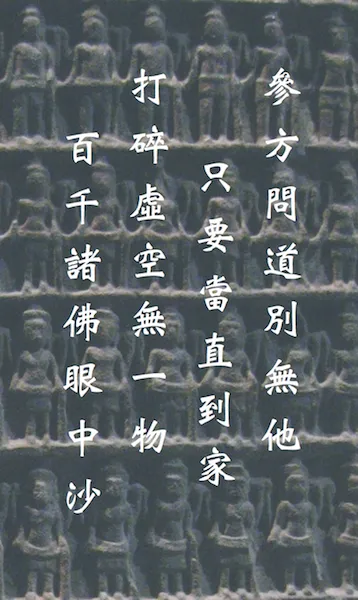

나옹스님의 시를 한 편 소개한다. 이미 청산-창공에 관한 시가 나옹스님의 시로 거론되었지만 이것도 나옹스님과 불식독자들과의 인연인가 싶다. 나옹스님은 고려시대 개경- 개성에서 오늘날의 서울-한양으로 수도를 옮기는 주역 가운데 한 사람인 무학대사의 스승이기도 하다.

제자인 무학은 조선건국과 함께 누구나 한번 쯤 이름을 들어보았을만큼 유명해졌지만 사실 그의 스승 나옹은 고려말에 보우, 신돈과 함께 나란히 공민왕의 왕사였다. 보우스님이야 현대 우리나라 불교의 양 종단인 조계종과 태고종이 나란히 할아버지 스님으로 모시는 분인 만큼 유명한 사람이고, 신돈은 원래 법명이 편(변)조이다. 정치에 개입하여 권력을 잡았는데 과감한 정치적 개혁을 시도함으로서 당시 민중들로부터는 한 때 문 수보살의 화신이란 칭송까지 들었다고 하지만, ⟪고려사⟫를 비롯해서 조선의 입장에서도 그렇고 모든 역사기록에서 워낙 사악한 인물로 그려 놓아서 오히려 유명해 진 사람이다.

어떤 면에서 나옹스님은 상대적으로 오히려 잘 알려 지지 않았지만, 많은 설법을 시詩로 지어서 엮어서 오늘날도 우리에게 많은 기록을 남기고 있다. 특히 이 분은 선사禪師이면서도 사람들에게는 불교신앙을 장려했다. 불교음악의 한 장르인 ‘염불念佛‘이란 명칭과 ‘아미타불’이 오늘날 우리에게 익숙하게 된 것도 바로 나옹스님의 공이 크다.

나옹스님의 경우 가사문학의 시조로도 거론되고 있지만 신라시대 향가와 같은 문학장르도 스님들로부터 시작되었으니까 사실 음악을 가까이 하지 말라는 계율에 나오는 말이 무색할만큼 스님들의 우리나라 문학장르에 대한 공헌은 큰 셈이다. 실제로 한국 스님들의 시집은 상당한 분량으로 현존하고 있는데 근래 이 시집이 전집으로 출간되고 또 영미권 학자들에 의해 영어로도 번역 되었다. 그래서 우리 회보에서는 앞으로 몇 회에 걸쳐서 이 자료에서 좋은시를 발췌하여 영어번역과 함께 제공하려 한다.

출가자는 집으로 돌아가야

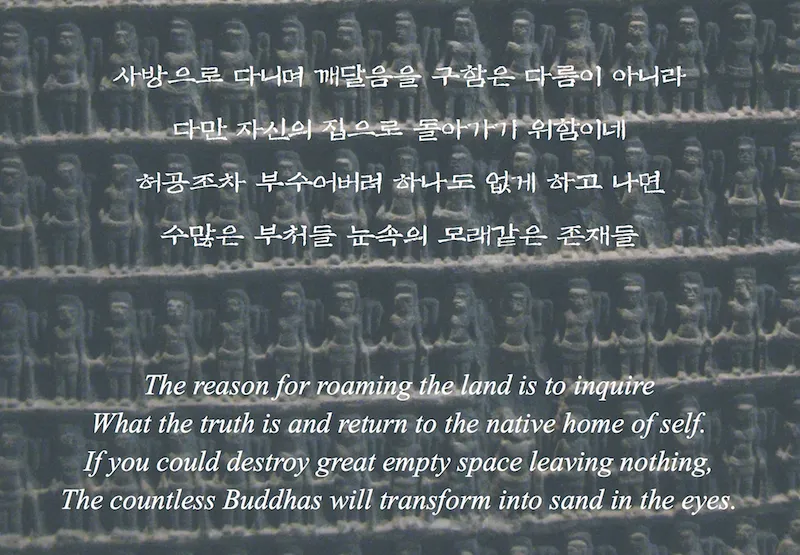

우리가 자주 읽는 ⟪법성게⟫의 말미에도 나오는 집으로 돌아간다는 ‘귀가歸 家’란 말이 나오는데, 이 시에도 글자는 조금 다른데 역시 같은 의미인 집에 이 른다는 ‘도가到家’란 말이 나온다. 집으로 간다는 말은 ‘속세로 돌아간다’는 말이다. 집으로 돌아간다니, 그럼 왜 출가한단 말인가? 출가는 세상일에 끌려 마음공부를 하지 못하니 잠깐 세상을 떠나는 것일 뿐, 마음공부가 이루어지고 나면 다시 세상으로 돌아오기 때문이다. ‘집’의 또 한 가지 의미는 스스로의 마음에 비유한 것이다. 밖에서 스승을 찾아다니고 불법을 공부하지만, 진리는 결국 자신의 마음을 본 사람만이 발견할 수 있다.

대체로 우리 는 자신의 마음에 대해 잘 안다고 생각하지만 우리에게 사실 가장 미지의 영역은 각자 스스로의 마음이다. 자신의 마음을 잘 안다고 큰소리 칠 수 있다면 그게 곧 깨달음이니 정말 마음을 본 사람도 있겠지만, 대개의 경우 ‘농담’ 아니면 ‘착각’이다. 자신의 마음에 정말 다가간 사람이면 그게 깨달음이 맞다.

깨달음이 뭐냐고 단답형으로 대답하라고 하면 어떻게 말해야할지 모르겠지 만 모든답이자신에게있다는것만큼은분명한사실이다.자신에게서답을 찾는 것은 고사하고 자신에게 답이 있다는 사실조차도 믿기 힘드니 자꾸 뭔가가 어디엔가 있을 거라고 믿게 되는 것이다. 대개 부처란 존재는 절대적이라고 여긴다. 깨달음은 상대의 세계가 아니니 절대적이란 것도 틀린 것은 아니다. 하지만 상대란 세계 자체가 우리가 만든 기준이니 사실 상대의 세계가 사라지고 나면 절대의 세계가 따로 있을것도 없다.

좀 복잡한 이야기지만 ‘절대’란 개념조차도 ‘상대’란 개념이 있기 때문에 설정한 ‘상대적‘세계일 뿐이다. 그러니 깨달은 자에게 ‘부처’란 전혀 불필요한 존재다. 중생에겐 부처란 가장 주요한 존재지만, 정작 내가 부처가 되고 나면 걸리적거릴 뿐이다.

좋은 제자는 스승을 버릴 수 있어야

스승에게 가장 사랑스러운 제자는 자신을 뛰어넘는 제자이다. 그래서 중국의 선사들은 가끔 ‘사자새끼’란 표현을 즐겨쓴다.물론 깨달은 이를 사자에 비유하기 때문에다. 그래서 설법을 청하는 청법가에도 “사자좌 에 앉아서 사자후를 하소서”, 하지 않는가. 그러니 불교를 공부하는 이들은 잠재적인 사자로 모두 새끼사자인 셈이다.스승을 콱 물어버릴 수 있는 그런 기백을가진 제자는 스승을 가장 빛나게 하며 또한 가장 보람차게 만든다.

아들은 성장하면서 아버지의 벽을 넘어야 완전한 성인이 된다. 자신을 밟고 올라설 수 있는 제자를 키우는 스승, 스승의 높은 권위에 도전할 수 있는 제자. 그 런 이상적인 세계를 송나라, 12세기 그 오래전 이미 그 당시의 선사들조차 꿈꾸고 실현했었다. 요새 공권력의 권위며, 스승의 권위며 부모의 권위가 무너졌다 고 말이 많다. 분명 권위도 필요할 때가 있다. 많은 이들을 통솔할 때, 무엇인가를 이루어내기 위해, 질서를 잡기 위해 분명 필요하다. 그리고 그 구성원이라면 그 권위를 존중해 줄 필요도 분명있다.

선종이 우리나라 한국불교의 대표적인 기준이면서도 한국사회는 재가자나 승단이나 여전히 철저한 계급사회라, 이른바 완장문화가 만연하다. 오늘날 사회에는 국가행정수반인 대통령이나, 종로 손수레에서 김밥순대파는 김떡순이나, 그 속에 수 백 아니 수 천의 계급이 있을지는 몰라도 이미 형태상으로는 ‘님‘하나만 붙이는 시대이다.

미국 아저씨 스미스Smith나, 천재바보 빈Bean이나 미국 대통령이나, 앞에 ‘미스터Mr’ 하나만 붙이면 끝이다. 몇몇 왕/여왕을 제외한다면 더 이상 이름의 앞 뒤로 ‘Her Royal Highness Queen‘이나 ‘각하閣下’와 같은 호칭을 붙이지 않아도 되는 시대에 우리는 산다. 우리가 그걸 하지 않아도 되는건 그런 형식만 남은 모양새가 정치적 허울에 지나지 않는다는 걸 알기 때문이다. 그런데도 여전히 계급은 너무 많고 형식적인 경례에 철학적 무게를 두는 경우가 허다하다.

권위가 습관이 되고 버릇이 된 건 아닐까. 왜 완장차고 군림하려 할까. 왜 능력이나 자질이 아니라 나이로, 배경으로, 짬밥으로 기준을 삼을까. 스승, 지도자, 부모가 된다는 것은 때려서 앞으로 가게 하는게 아니다. 소에게 코뚜레 껴서 앞으로 가게 할거면 누가 못하겠는가. 쥐어패서라면 아마 목마도 울고 뛸 수 있을 것이다. 말하자면 기술에 가까운 마키아벨리 Machiavelli가 말한 리더쉽보다 유비劉備의 덕치德治가 그래서 더 어려운 것이다. 스승, 부모, 지도자란 자신의 능력을 직접 보여주는 사람이며, 잘 설득하여 이해시킬 수 있는 사람이며, 애정 어린 방식으로 감동을 줄 수 있는 사람이다. 그 리고 자신의 사람, 한사람 한사람에게 그걸 다할 수 있는 사람이다. 그래서 스승이란, 부모란, 지도자의 자격이 있는 것 아니겠는가. 그리고 그들은 새로운 것을 자신의 사람들로부터 기꺼이 배울 수 있는 사람이다.

위계질서정연이 불교의 예절이라고?

상류계급, 혹은 신에 대한 무한한 봉사-헌신Bhakti을 통해 다음생의 더 나은 계급을 보장받던 인도. 동일한 태생적 신분사회라지만 그나마 일회성이었던 조선시대보다 더하면 더했지 덜할 것 없는 더 무서운 철학적, 종교적 질서를 강요받고 세뇌받던 시대인 2500년전 인도사회에서 붓다는 오직 ‘그 사람의 하는 행위’에 의해서만 그의 계급이 결정될 수 있다는 선언을 했다. 당시로선 폭탄이다. 요즘식으로 말하면 총맞을 일이다. 오늘날 그 때 보다 무려 2500년이나 선진화 된 현대를 살아가는 우리들이 그런 계급이란 허울에 빠져서 직업과 사회적 수준이란 기준, 신분을 위계질서라고 생각하는, 혹여라도, 혹시라도, 만에 하나라도 그렇게 찌질한 생각을 해서야 되겠는가.

빛나고 돋보이며 누군가의 마음을 움직이는 사람이 라면, 그의 행동이 그렇다면 상대에게서 절로 나오는 것이 공경이다. 자연스레 공경받을 만한 경우가 아니 면 불교의 공경은 항상 상호공경이다. 합장이란 불교 문화권의 인사법은 서로 같은 높이에서 할 때. 가장 아름답다.

불교에 성역과 성지가 있다고?

중국 선종의 철학은 일견 오늘날 한국불교 교단이 '사회화'와 '세속화'를 같은 의미로 쓰는데 도구로 이용 되어 왔다. 사회가 세속이 아니다. 오늘날 우리에게 세속 혹은 속세란 과도한 욕심으로 탐욕을 만들고 부리는 세상을 의미한다. 산에 살면 폐도 깨끗하고 마음도 한결 가벼워지겠지만, 아스팔트위에서 매연을 마시고 산다고 우리가 가진 부처와 같은 성품도 함께 더러워 지겠는가. 참, 엉뚱해도 한참 엉뚱한데를 좇아다닌 격이다.

성지聖地니, 성역聖域이니 불교가 언제부터 그런 단어를 써 왔는지 모르겠다. 굳이 그렇게 표현하겠다면 ‘내 마음-내집’을 성역이라 여기면 된다. 선종이 가진 매력을 보라. 불교는 내 스스로 부처가 되는 법이지 부처를 따라다니는 법이 아니다.

"깨닫고나니 부처가 눈에 들어간 모래처럼 거슬린다"

니. 여기 어디 에 형식적인 허울이 있는가. 부처를 죽인다殺佛, 똥간 젓는 막대가 부처乾屎厥라니. 부처님이 보고 계신다면 이런 용기에 칭찬할 일이지. 절대 '싸가지 없다'고는 안 할 것이다. 만에 하나. 부처님이 그걸 보고 '버릇없다' 욕 했다면 그 양반도 부처님이 아닌게다. 부지런히 커서 큰 사자가 되어서 부처님도 물어버리고, 그 선사들도 물어버리고, 스님들도 좀 물어버리시길. 눈이 아주 까끌거려서 아주 죽을지경이니.