Arturo tenía 22 años. Su fisonomía era amable y conservaba la frescura de la

juventud y el aspecto candoroso que distingue a las personas cuyo corazón no

ha

sufrido las tormentas y martirios de las pasiones.

Arturo había sido enviado por sus padres a educarse en un colegio de Inglaterra; y

allí, entre los estudios y los recreos inocentes, se había desarrollado su juventud,

vigilada por severos maestros. Las nieblas de Inglaterra, el carácter serio y reflexivo

de los ingleses y la larga separación de su familia, habían hecho el genio de Arturo un

poco triste.

Conocía el amor por instinto, lo deseaba como una necesidad que le reclamaba su

corazón, pero nunca lo había experimentado en toda su fuerza; y excepto algunas

señas de inteligencia que había hecho a una joven que vivía cerca del colegio, no

podía contar más campañas amorosas.

Concluidos sus estudios, regresó a México al lado de su familia, que poseía

bastantes comodidades para ocupar una buena posición en la sociedad. Al principio,

Arturo extrañó las costumbres inglesas y hasta el idioma; más poco a poco fue

habituándose de nuevo al modo de vivir de su país, y notó además que los ojuelos

negros de las mexicanas, su pulido pie y su incomparable gracia, merecían una poca

de atención.

El carácter de Arturo se hizo más melancólico, y siempre que volvía de una

concurrencia pública, reñía a los criados, le disgustaba la comida, maldecía al país y a

su poca civilización, y concluía por encerrarse en su cuarto con un fastidio y un mal

humor horribles, cuya causa él mismo no podía adivinar.

Una de tantas noches en que aconteció esto y en que se disponía a marcharse al

teatro, se quedó un momento delante de su espejo, pensando que si su figura no era

un Adonis, podría al menos hacer alguna impresión en el ánimo de las jóvenes.

—¡Eh! —dijo—, estoy decidido a empezar mis campañas de amor. He pasado

una vida demasiado fastidiosa en el colegio. Este cielo azul, estas flores, este clima de

México me han reanimado el corazón, y me dan fuerzas y valor para arrojarme a una

vida de emociones y de placeres. Pero quisiera no una querida, sino dos, tres, veinte,

si fuera posible, pues tengo tanta ambición de amor en el corazón, como Napoleón la

tenía de batallas y de gloria.

»Si yo consiguiera conquistar los corazones —continuó acabándose de poner los

guantes—; si tuviera cierto secreto para hacerme amar de las muchachas, era capaz

de hacer un pacto con el mismo diablo…

Un ligero ruido hizo volver la cabeza a Arturo, y se encontró frente a frente con

un hombre alto y bien distribuido en todos sus miembros. Sus ojos grandes y

rasgados, sombreados por rizadas pestañas, ya brillaban como dos luceros o ya

relucían como dos ópalos. En su fisonomía había alguna cosa de rudo y de salvaje, a

la vez que agradable, pues parecía participar de la belleza de un ángel y de la malicia

de un demonio. Su cabello delgado y castaño, perfectamente arreglado, caía sobre sus

sienes y orejas y engastaba su rostro de una manera graciosa.

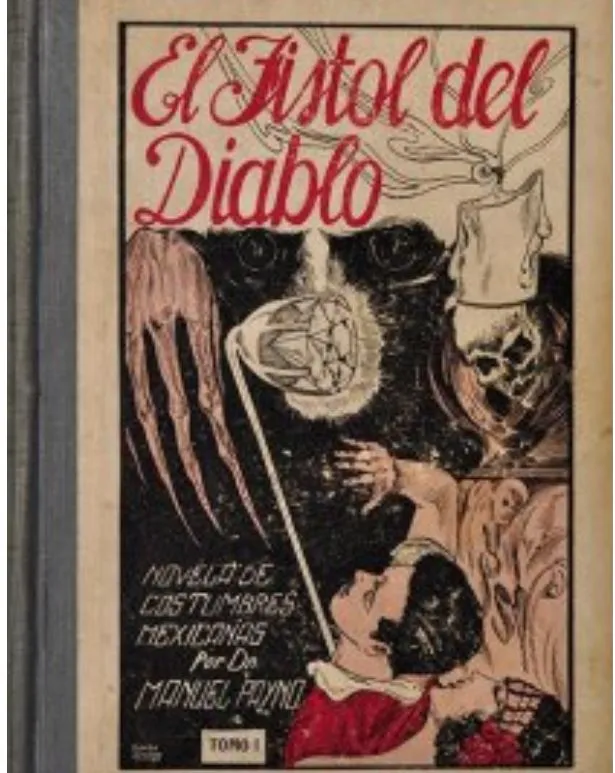

Vestía un traje negro; y un grueso fistol, prendido en su camisa blanquísima y de

rica holanda, despedía rayos de luz de todos los colores del iris. Una cadenita de oro

y amatistas, asida a los botones del chaleco, iba a esconderse en la bolsa izquierda.

No podía darse hombre ni más elegante, ni más bien presentado, y solo una mujer,

con su curiosidad instintiva, podría haber notado que las puntas de las botas eran

extremadamente largas y agudas.

—¡Caballero! —dijo Arturo saludando al recién llegado.

—Servidor vuestro, querido Arturo —contestó con una voz afable el

desconocido.

—¿Podré seros útil en algo?

—¿Os habéis olvidado ya de mí?

—Quiero recordar vuestra fisonomía —repuso Arturo, acercando una silla—.

Pero sentaos y hacedme la gracia de darme algunas ideas…

—¿Os recordáis —dijo el desconocido arrellanándose en una poltrona— del paso

de Calais?

—Recuerdo, en efecto —contestó Arturo—, que había un individuo muy parecido

a vos, que reía a carcajadas cuando estaba a pique de reventarse el barco de vapor, y

cuando todos los pasajeros tenían buena dosis de susto…

—¿Y recordáis que ese individuo os prometió salvaros en caso de un naufragio?

—Perfectamente, pero… sois vos sin duda, pues os reconozco, más por el

hermoso fistol que por vuestra fisonomía. Estáis un poco acabado. El tipo es el

mismo, más noto cierta palidez…

—Bien, Arturo, puesto que hacéis memoria de mí, poco importa que sea por el

diamante o por la fisonomía. Soy el hombre que encontrasteis en el paso de Calais, y

creo no os será desagradable verme en vuestra casa.

—De ninguna suerte —interrumpió Arturo, sonriendo y tendiendo la mano al

hombre del paso de Calais—, mi casa y cuanto poseo está a vuestra disposición.

—Gracias, no os molestaré en nada, y antes bien os serviré de mucho.

Platiquemos un rato.

—De buena voluntad —contestó Arturo sentándose.

—Decidme, Arturo, ¿no es verdad que pensabais actualmente en el amor?

—En efecto —repuso Arturo algo desconcertado—, pensaba en el amor; pero ya

veis que es el pensamiento que domina a los veintidós años.

—Decidme, Arturo, ¿no habéis sentido un malhumor horrible los días anteriores?

—En efecto —contestó Arturo un poco más alarmado— pero también esto es

muy natural… cuando el corazón está vacío e indiferente a todo lo que pasa en la

vida.

—Decidme, Arturo ¿no es cierto que tenéis en el corazón una ambición

desmedida de amor?

—Pero vos adivináis —interrumpió Arturo, levantándose de su asiento.

—Decidme, Arturo, ¿no es cierto que antes de que yo entrara os mirabais al

espejo, y pensabais en que vuestra fisonomía juvenil y fresca podría hacer impresión

en el corazón de las mujeres?

—Es muy extraño esto —murmuró Arturo, y luego, dirigiéndose al desconocido,

le dijo—: ¿Decidme quién sois?

—¿Quién soy?… Nadie. El hombre del paso de Calais. Pasadla bien —continuó,

levantándose de la poltrona y dirigiéndose a la puerta—. Nos veremos mañana.

—No, aguardad; aguardad —gritó Arturo—, quiero saber quién sois, y si debo

consideraros amigo o enemigo…

—Hasta mañana —murmuró el desconocido, cerrando tras sí la puerta.

Arturo tomó la luz y salió a buscarlo, pero en vano. Ni en la escalera ni en el patio

había nada. Todo estaba en silencio y el portero dormía profundamente.

Arturo subió a su cuarto, se desnudó y se metió en su cama. En toda la noche no

se pudo borrar de su imaginación el extraño personaje que había adivinado sus más

íntimos secretos. Los ojos de ópalo del hombre de Calais y su fistol de diamantes,

brillaron toda la noche en la imaginación de Arturo.

Al día siguiente, los primeros rayos de la mañana, que penetraban débilmente por

entre los transparentes de las ventanas de Arturo, disiparon las fatales ideas que

habían turbado su sueño en la noche.

Ya más tranquilo, tocó una campanilla y ordenó al criado que le trajera una taza

de té, y entre tanto tomó de su mesa de noche un tomo de Walter Scott. Se hallaba

embebecido en lo más importante de su lectura, cuando sintió que le tocaban

suavemente las rodillas; volvió la cabeza y se encontró con el hombre de los ojos de

ópalo.

—Me alegro mucho de veros, caballero —dijo Arturo incorporándose en el lecho.

—Ya veis que cumplo exactamente mi palabra.

—Lo veo; pero ¿cómo habéis entrado? La puerta está cerrada y el picaporte no ha

hecho ningún ruido.

—Yo entro por las ventanas, por los techos, por las hendiduras. Por donde quiera

que puede pasar el aire, por ahí paso yo.

Arturo soltó una carcajada y replicó:

—Caballero, os queréis rodear de un aire tan misterioso y tan fantástico, que no

he podido menos de reírme. Dispensad la descortesía y sentaos.

—Estáis dispensado, joven —dijo el desconocido, sentándose en la orilla del

lecho—. Decidme ¿no habéis visto toda la noche brillar en la oscuridad de vuestro

cuarto mis ojos y el fistol que llevo en el pecho?

—Esto es demasiado —gritó Arturo incorporándose de nuevo y tomando una

pistola que se hallaba en su mesa.

El desconocido, sin inmutarse, soltó una carcajada tan irónica que desconcertó

enteramente a Arturo.

Este puso lentamente la pistola en su lugar y con voz tenue prosiguió:

—Caballero, me volvéis loco. Habéis tenido tal atingencia en adivinar mis

pensamientos, que si no me decís quién sois os veré con desconfianza.

—Joven, agradeced mi prudencia. Anoche podía yo haberos revelado mi nombre,

mi procedencia, mis viajes, mis aventuras, mis designios; pero consideré que la falta

de la luz del día y la soledad en que estábamos podía haber influido de una manera

fatal en vuestro espíritu.

—¿Y qué quiere decir eso? —preguntó Arturo, mirando atentamente a su

interlocutor.

—Quiere decir, que anoche hubierais tenido más miedo que ahora.

Arturo sonrió irónicamente y se dejó caer con desenfado sobre los almohadones.

—¿Queréis saber mi historia, joven?

—No tengo otro deseo, y os escucho. ¿De dónde sois?

El desconocido suspiró dolorosamente y contestó:

—Mi patria era magnífica, espléndida: la desgracia no se conoce en ella; pero

hace muchos años que estoy desterrado.

—¡Pobre amigo mío! —exclamó Arturo con un tono de compasión tan natural

que los ojos del desconocido se humedecieron; más inmediatamente se repuso y con

tono enérgico dijo:

—¿A qué recordar desgracias pasadas y que no tienen remedio?

—¿Hace muchos años que viajáis?

—Mi oficio es vagar por el mundo, y he recorrido desde los montes Urales hasta

los Andes; desde el centro del África hasta el interior de los bosques de Norte

América.

—¡Vaya! —interrumpió Arturo sonriendo—, sois entonces el Judío Errante.

—¡Ojalá! —contestó el hombre del paso de Calais—. Pero os haré una

advertencia. El Judío Errante vaga continuamente, sin poderse detener jamás; en

cuanto a mí, más desgraciado que él bajo otros puntos de vista, tengo una poca de

más libertad, pues me detengo donde me parece y me traslado de un punto a otro,

según lo exigen mis ocupaciones.

—¿Sois comerciante, o propietario? —preguntó Arturo.

—Os diré mi oficio: donde hay guerra civil, allí me dirijo a envenenar las

pasiones, a aumentar los odios y los rencores políticos. Cuando hay batallas, me

paseo en medio de los fuegos y de la metralla, inspirando la venganza y la rabia en el

corazón de los combatientes. Si se trata de diplomacia, me mezclo en las cuestiones

de los gabinetes, y no inspiro más que ideas de maldad, de engaño y de falsía. En

cuanto al amor, hago de las mías, y mi mayor placer es mezclarme en intrigas

amorosas. Donde veo un matrimonio feliz, arrojo la discordia; a dos amantes jóvenes

y candorosos, que se quieren como dos palomas, les inspiro celos, y cambio su

idolatría en profundo odio. Las viejas son el instrumento de que me sirvo; ellas

siembran chismes y se meten en enderezar entuertos, lo cual es bastante para que todo

pase conforme a mis ideas. Ya veis, Arturo; así me divierto a pesar de mis

infortunios, así olvido la memoria de una patria donde vivía dichoso como un ángel,

y de donde salí para no volver a entrar más en ella.

A medida que Arturo escuchaba al desconocido, su semblante se ponía pálido y

desencajado, sus brazos caían como descoyuntados sobre su pecho, y sus miradas,

fijas y como petrificadas, no podían apartarse un momento de los ojos de ópalo y del

fistol de brillantes del extranjero.

—Parece que no tenéis ganas de platicar ya —dijo este mirando que Arturo

guardaba un profundo silencio.

—Me da miedo tanta maldad; y si considerara que son ciertas vuestras palabras,

tendría que deciros que os marchaseis en el acto de mi casa. Decidme quién sois, os

lo ruego.

—Arturo, debíais ya haber adivinado mi nombre; pero puesto que tenéis menos

talento del que yo pensaba, sabed…

—¡Vaya! —dijo Arturo sonriendo—. ¿Sois un personaje del otro mundo? Tanto

mejor; así haréis que yo en lances de amor tenga un éxito sobrenatural.

—Os hablaré seriamente. El mundo es muy diferente de lo que pensáis, y más de

una ocasión tendréis motivo de arrepentiros.

—En cuanto a eso, nada me digáis. Yo bien sé que en la vida hay sus pesares;

pero vos exageráis. Más al caso, ¿quién sois? Eso es lo que me interesa saber.

—¡Buena pregunta! —contestó el extranjero, soltando una carcajada, que hizo

estremecer a Arturo—. El que causa todos los males del mundo; el que inspira la

discordia donde quiera que hay paz; el que lleva a los hombres por un camino de

flores donde hay ocultos escorpiones y punzantes abrojos, ¿quién puede ser?

—En efecto, un ser así —contestó Arturo— o es un hombre muy perverso o el

mismo diablo.

Arturo, al decir esto, notó que los ojos de ópalo y el fistol relucían de una manera

siniestra.

—¿Os deslumbra mi fistol? —dijo el desconocido, sin darse por entendido de las

últimas palabras de Arturo.

—Es un rico diamante —repuso Arturo disimulando su emoción—. Pero

acabemos de una vez, ¿cuál es vuestro nombre?

—Sois muy imprudente, amigo mío —contestó con voz suave el hombre del paso

de Calais.

—¿Por qué?

—Mi nombre no puede pronunciarse sin espanto de los mortales: así es que para

no destruir esa secreta simpatía que se ha establecido entre nosotros, vale más no

hablar sobre el particular.

—Vamos, habéis querido divertiros conmigo. Ya veo que no soy más que un

pobre estudiante. Vos sois un caballero rico, que pasea por todo el mundo y se

divierte. Como tengo fortuna, juventud, salud y un corazón bien puesto para el amor

y para las aventuras, y quiero ser vuestro compañero ¿cómo debo llamaros en lo

sucesivo?

—Llamadme… llamadme como gustéis: Rugiero, por ejemplo. Es el marido de

Laura en un drama de Martínez de la Rosa.

»Más puesto que me aceptáis por compañero, yo os prometo enseñaros el mundo

y hacer de vos un hombre de provecho. Mañana hay un famoso baile y os presentaré

a más de una hermosa. Preparaos para comenzar vuestras conquistas.

—Según eso ¿tenéis ya muchas amistades en la ciudad?

—¡Oh!, muchísimas. Ya sabéis que los extranjeros tenemos aceptación con las

mexicanas, y aunque no se sepa nuestra procedencia ni la madre que nos parió, se nos

abren de par en par las casas de más tono. En cuanto a mí, paso por un rico y noble

italiano, que viajo por satisfacer mi gusto, y gasto mi dinero por parecerme a los

mexicanos. Esto no es del todo mentira: soy noble y rico, y además quiero ser vuestro

amigo. Conque mañana a las nueve de la noche vendré a buscaros.

—A las nueve os aguardo.

Arturo tendió la mano a Rugiero y ambos se despidieron como antiguos amigos.

Arturo tomó después una gran taza de té con leche; se recostó en sus mullidos

almohadones y durmió de nuevo, arrullado con las más fantásticas y doradas

ilusiones.