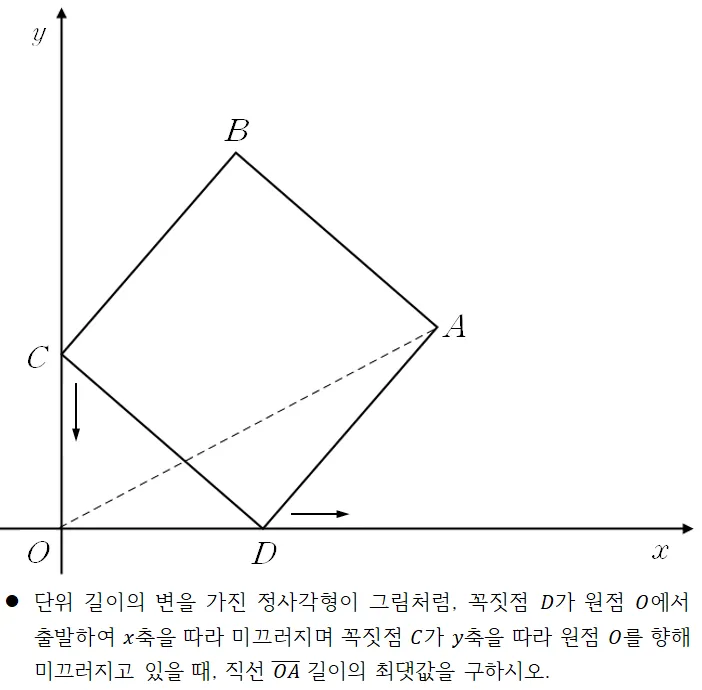

하릴없이 눈을 뜨긴 하였으나, 마땅한 대책이 있는 것은 아니었습니다. 어째서 당대를 대표하는 위대한 과학신들이 쓸모없는 이야기만 늘어놓다 가셨을까요. ‘모르겠다’라는 답을 내놓아야 하는 착찹한 마음을 가다듬으며 문제를 다시 보았습니다.

앞이 깜깜했습니다. 이런 문제를 두고,

“지나치게 복잡하고 난해한 풀이는 고정된 관점의 문제일 수 있다”

“자신을 기준으로 본 세상에서 벗어나 다른 기준으로 세상으로 보았을 때, 또 다른 진실을 발견할 수 있다”

라니, 뜬구름 잡는 소리나 한 과학신들이 야속해졌습니다.

“선생님, 다른 방법이 없나봐요?”

마침내 학생들이 재촉하기 시작하였습니다.

“그래, 아무래도 이 문제는 계산력으로 푸는...엇!”

포기의 선언을 하려던 순간, 불현듯 머릿속에 광명이 비치며 코페르니쿠스와 아인슈타인의 가르침에서 한가지 공통점이 떠올랐습니다. 코페르니쿠스는 기존에 지구를 중심으로 좌표를 설정하여 복잡해진 천체의 운행을 태양으로 그 중심을 옮김으로서 간명하게 설명할 수 있었고, 아인슈타인은 움직이는 전하에 가해지는 자기력이라는 힘이 사실은 전하의 시점으로 보면 전기력과 같음을 밝혀 내었었습니다. 다시 말해, 그들은 자신이라는 기준틀에서 벗어나 상대를 기준으로 삼음으로써 새로운 발견을 이끌어 내었던 것입니다.

아아, 알 것 같았습니다. 그들은 O점이 아닌, □ABCD의 시점에서 문제를 다시 보라고 말하고 싶었던 것입니다. 아마 신들에게도 직접적인 관여는 불가하다는 규칙이 있어, 이렇게 에둘러 가르침을 준 모양이었습니다. 무당마다 점괘가 달라지고 해석이 달라졌던 것이 이해가 갔습니다.

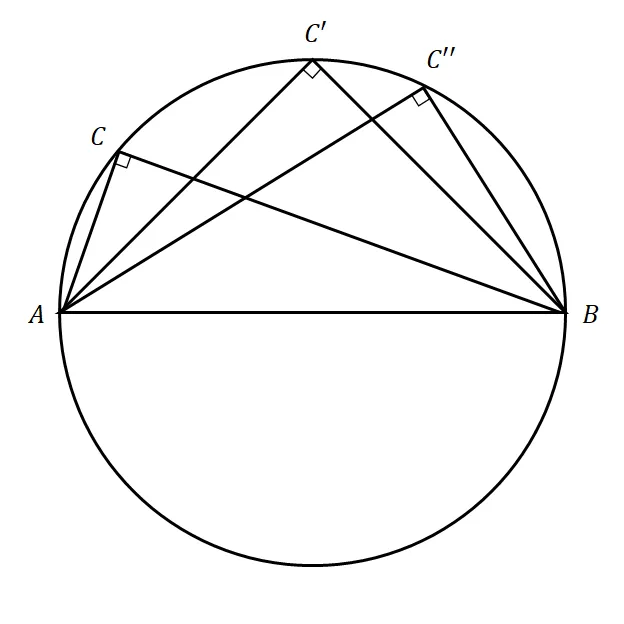

그렇다면 □ABCD를 고정하면 점 O는 어떻게 움직일 것인가. 이는 그다지 어려운 문제가 아니었습니다. ‘직교’좌표계의 원점이었던 O는 △OCD에서 항상 직각을 이루며 움직이는 까닭이었습니다. 저의 새로운 풀이는 다음과 같았습니다.

그림 1에서 선분  를 지름으로 하는 원 위에 한 점 C는 언제나 ∠ACB를 직각으로 하는 직각삼각형 △ABC을 이루고, 역으로

를 지름으로 하는 원 위에 한 점 C는 언제나 ∠ACB를 직각으로 하는 직각삼각형 △ABC을 이루고, 역으로  를 빗변으로 하는 직각삼각형 △ABC의 꼭짓점 C도 반드시

를 빗변으로 하는 직각삼각형 △ABC의 꼭짓점 C도 반드시  를 지름으로 하는 원 위에 존재하는데, 주어진 문제에서도 마찬가지로 □ABCD를 고정한 경우 점 O가

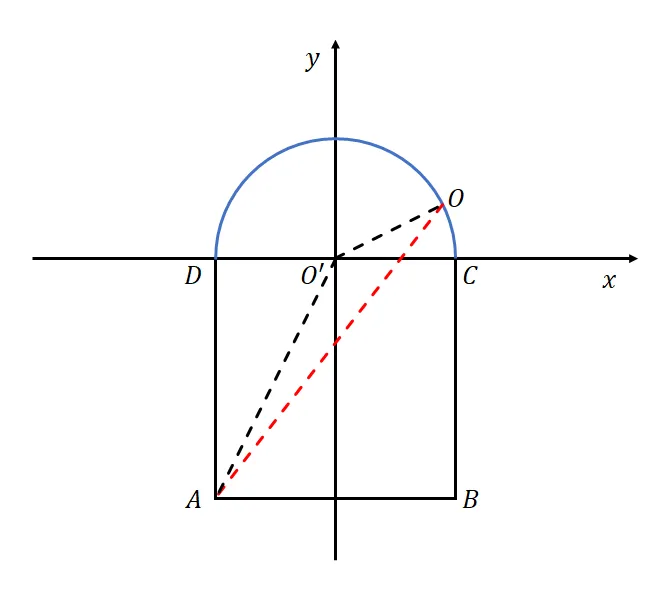

를 지름으로 하는 원 위에 존재하는데, 주어진 문제에서도 마찬가지로 □ABCD를 고정한 경우 점 O가  를 빗변으로 하는 직각삼각형 △OCD를 이루며 움직이므로, 점 O의 자취는 점 D에서 C로 움직이며 반원을 그립니다. 아래의 그림 2에서 좌표계가 정지해 □ABCD가 움직이는 모습과 사각형 □ABCD이 정지했을 때 점 O가 움직이는 모습을 확인할 수 있습니다.

를 빗변으로 하는 직각삼각형 △OCD를 이루며 움직이므로, 점 O의 자취는 점 D에서 C로 움직이며 반원을 그립니다. 아래의 그림 2에서 좌표계가 정지해 □ABCD가 움직이는 모습과 사각형 □ABCD이 정지했을 때 점 O가 움직이는 모습을 확인할 수 있습니다.

이제  를 x축 위에 놓은 새로운 좌표계는 다음과 같습니다.

를 x축 위에 놓은 새로운 좌표계는 다음과 같습니다.

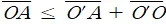

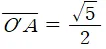

이 때, 삼각형의 한 변의 길이는 다른 두 변의 길이의 합보다 반드시 작으므로, 삼각형 △OO'A에서  의 관계식을 얻을 수 있고,

의 관계식을 얻을 수 있고,  ,

,  이므로

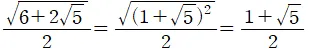

이므로  의 최댓값

의 최댓값  를 바로 얻을 수 있습니다!

를 바로 얻을 수 있습니다!

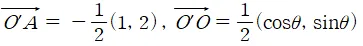

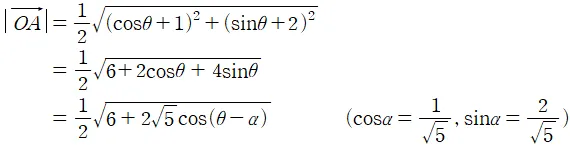

또 만약,  로 두고 푼다손 하여도,

로 두고 푼다손 하여도,

이므로, 최댓값  이 단 세 줄의 수식만으로 도출됩니다.

이 단 세 줄의 수식만으로 도출됩니다.

이는 이전의 풀이와 달리 좌표점도 설정할 필요도, 미분을 하지 않아도 되는, 암산이 가능할 정도로 손쉬운 풀이였습니다. 일부러 수식을 써도 이전과는 비교도 할 수 없이 빠르게 답을 구할 수 있었습니다.

“얘들아, 선생님은 이 정도 문제는 암산으로도 풀 수 있단다.”

어깨에 잔뜩 힘이 들어간 저는 학생들에게 새로운 풀이법을 가르쳐주었습니다.

“알겠니? 풀이의 발상은 간단하단다. 첫째, 지나치게 복잡하고 난해한 풀이는 고정된 관점의 문제일 수 있다! 둘째, 자신을 기준으로 본 세상에서 벗어나 다른 기준으로 세상으로 보았을 때 또 다른 진실을 발견할 수 있다!”

마치 제가 코페르니쿠스나 아인슈타인이 된 듯한 기분이었습니다. 학생들도 신선한 발상에 수학적 감성이 한껏 고양되었을 듯 하여 마음이 뿌듯했습니다.

그런데 막상 학생들의 표정은 너무 덤덤하고 오히려 마뜩지 않아 보였습니다.

“이해가 잘 안 되니? 왜 표정이 별로야?”

“선생님, 그런게 아니고요. 저희는 저런 생각을 할 수 없어요. 배운다고 쓸 수 있는게 아니예요.”

다소 충격적인 답변이었습니다. 결국 그들은 저에게 기계적인 풀이법을 바랐던 것입니다. 최상위반이라는 학생들마저 자신의 한계를 규정하고 있다는 사실이 이내 제 마음을 답답하게 만들었습니다. 또 한창 자유로운 생각을 발산하길 원할 학생들이 교육 제도 아래서 정형화되고 표준화된 풀이를 원한다는 사실에 서글퍼졌습니다. 지금의 교육이 학생들을 산수하는 기계로 전락시켜버린 것은 아닐는지, 학생들에게 생각할 용기를 북돋아 줄 교육이 필요해 보였습니다.

그러나 한편으로는 비단 교육제도 탓 뿐이 아니라, 인간의 본성상 기계적 풀이를 더 추구하는 것도 같았습니다. 개인 교습을 해보면 학생들은 늘 단원 밖의 두 번째 풀이에는 관심이 없고, 암기할 공식을 요구하곤 하는데, 오늘의 학생들도 다를 바 없었던 것입니다. 성인이 되어서는 누구나 획일화된 교육제도를 비판하지만, 학생일 때에는 획일화의 안락함을 원하는 셈입니다. 안타깝게도, 학생들은 발상을 강조하는 선생보다 암기를 강조하는 선생을 선택함으로써 스스로 몰개성의 길을 걷고 있는지도 모릅니다.

닭이 먼저인지 달걀이 먼저인지 모를 이 문제에서, 우리는 과연 편안한 틀을 벗어나 코페르니쿠스적 전환을 이끌어낼 수 있을까요.

P.S. 과학신님들 Thank you!

● 양자역학, 경제학, 그리고 진화론 (2)

● 교양을 위한 양자역학 (1)

● 교양을 위한 양자역학 (2)

● 여러분이 가장 먼저 배운 제2언어는 무엇입니까?

● 미래에는 음성 언어가 사라질까? (1)

● 미래에는 음성 언어가 사라질까? (2)

● 미치오 카쿠가 말하는 양자 컴퓨터

● 카쿠와 마윈이 말하는 미래

● 종 예외주의 (1) : 들어가며

● 종 예외주의 (2) : 종의 분화

● 종 예외주의 (3) : 이기적인 종

● 종 예외주의 (4-1) : 이타적인 종 ; 정의란 무엇인가

● 종 예외주의 (4-2) : 이타적인 종 ; 도덕적 동물

● 종 예외주의 (5-1) : 이기와 이타의 경계 ; 선과 악의 공존

● 종 예외주의 (5-2) : 이기와 이타의 경계 ; 이기와 이타의 진화 上

● 종 예외주의 (5-2) : 이기와 이타의 경계 ; 이기와 이타의 진화 中

● 종 예외주의 (5-2) : 이기와 이타의 경계 ; 이기와 이타의 진화 下

● 종 예외주의 (5-3) : 이기와 이타의 경계 ; 동전의 양면

● 종 예외주의 (6) : 마치며

● 사고의 코페르니쿠스적 전환 (1)

● 사고의 코페르니쿠스적 전환 (2)

● 사고의 코페르니쿠스적 전환 (3)

● 사고의 코페르니쿠스적 전환 (4)

● 마음을 드러내는 방법 : 마음 챙김 명상의 철학과 신경 과학

● 양자 역학이 의식의 본질을 밝혀낼 수 있는 이유

● 신경 가소성 : 내가 나를 보는 방식

● 영웅의 역설